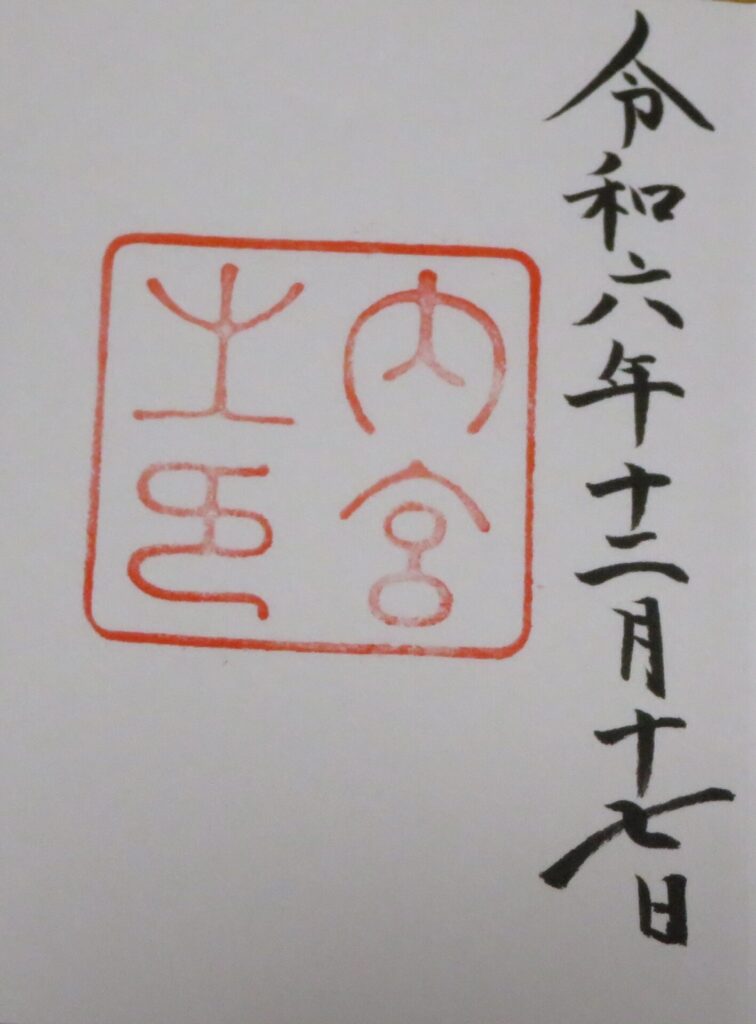

2024年12月17日、三重県伊勢市にある伊勢神宮 内宮(皇大神宮)を参拝しました。

伊勢神宮といえば、神社の中でも特に格式高く、日本人なら一度は訪れてみたいと感じる存在。今回は古くからのしきたりに従い、まず外宮を参拝し、その後に内宮を訪れました。

内宮の入口に立ち、鳥居越しに宇治橋を望んだ瞬間、その風景に思わず足を止めました。

橋の向こうに広がる森と川の景色、そして大きく構える鳥居の姿がひとつの絵のようにまとまっていて、言葉にできないような重みと美しさを感じました。

境内はとても広いのですが、どこを歩いても掃き清められたように整っていて、管理の行き届いた様子がうかがえます。

参道を歩きながら見上げる木々や、歩くたびに足元で鳴る玉砂利の音も心地よく、ただ歩いているだけなのに印象に残る風景ばかりでした。

これまで数々の神社を訪れてきましたが、内宮に足を踏み入れた瞬間に「格が違う」と感じました。

神聖さと同時にどこか落ち着ける空間で、ゆっくりと歩くうちに気持ちも静まっていく、そんな場所でした。

伊勢神宮 内宮(皇大神宮)

御由緒

伊勢神宮 内宮では、太陽の神であり日本の総氏神とされる

天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られています。

『日本書紀』によれば、大御神は天地を照らす輝かしい存在であり、子孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に「この国を治めなさい」と言葉を授けたとされます。これは「天壌無窮の神勅(てんじょうむきゅうのしんちょく)」と呼ばれ、日本の繁栄を願うものです。

大御神はまた、八咫鏡(やたのかがみ)を授け、「私の姿と思い、祀りなさい」と命じました。この鏡がご神体となり、後に崇神天皇(すじんてんのう)の時代に宮中から外に移されました。

その後、倭姫命(やまとひめのみこと)が神意にかなう場所を探し、伊勢の五十鈴川の川上にたどり着いて祠を建てたのが、内宮の始まりです。

この祠はやがて神宮として整備され、20年に一度の社殿造替「式年遷宮(しきねんせんぐう)」も、古代から続く大切な伝統となっています。

御祭神

- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

ご利益

伊勢神宮は、訪れる人々にさまざまなご利益をもたらすと信じられています。

内宮に祀られている天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、

- 国家安泰

- 皇室繁栄

- 開運招福

などのご利益を授ける神様として崇敬されています。

御朱印頒布時間

- 受付場所:内宮の神楽殿授与所

- 受付時間:午前6時頃から参拝停止時間まで

(参拝停止時間は、5月〜8月は午後7時、10月〜12月は午後5時)

鎮座地

- 三重県伊勢市宇治館町1

アクセス

- 近鉄「宇治山田駅」からバスまたはタクシーで約10分

- JR「伊勢市駅」からバスまたはタクシーで約15分

- 自家用車の場合は伊勢自動車道伊勢西ICから約5分、周辺に有料駐車場あり